Preface

Sound, rising from silence,

Fingertips find the edge of the chair.

Breaths overlap.

Time slips away.

沈黙から生まれた響きは

指先で椅子の縁に触れ

呼吸が重なり時間を忘れる

Sound, rising from silence,

Fingertips find the edge of the chair.

Breaths overlap.

Time slips away.

沈黙から生まれた響きは

指先で椅子の縁に触れ

呼吸が重なり時間を忘れる

The spatiality of sound is invisible, yet felt like sculpture. In Monteverdi’s Duo seraphim, two voices become three, then merge into one; syllables stretch, words do not end, and time itself sways. In Jacobs’ performance, the melisma aligns with breath, and sound approaches silence. Without explaining doctrine or narrative, Monteverdi lets listeners experience the Trinity through sound alone. One simply senses presence, and the music becomes the very air of the space.

Read More

The concert opens with John Adams’s kinetic Short Ride in a Fast Machine, followed by Samuel Barber’s lyrical Violin Concerto with Augustin Hadelich. It concludes with Mahler’s transparent and ironic Symphony No. 4, featuring soprano Joélle Harvey, under Dalia Stasevska.

Read More

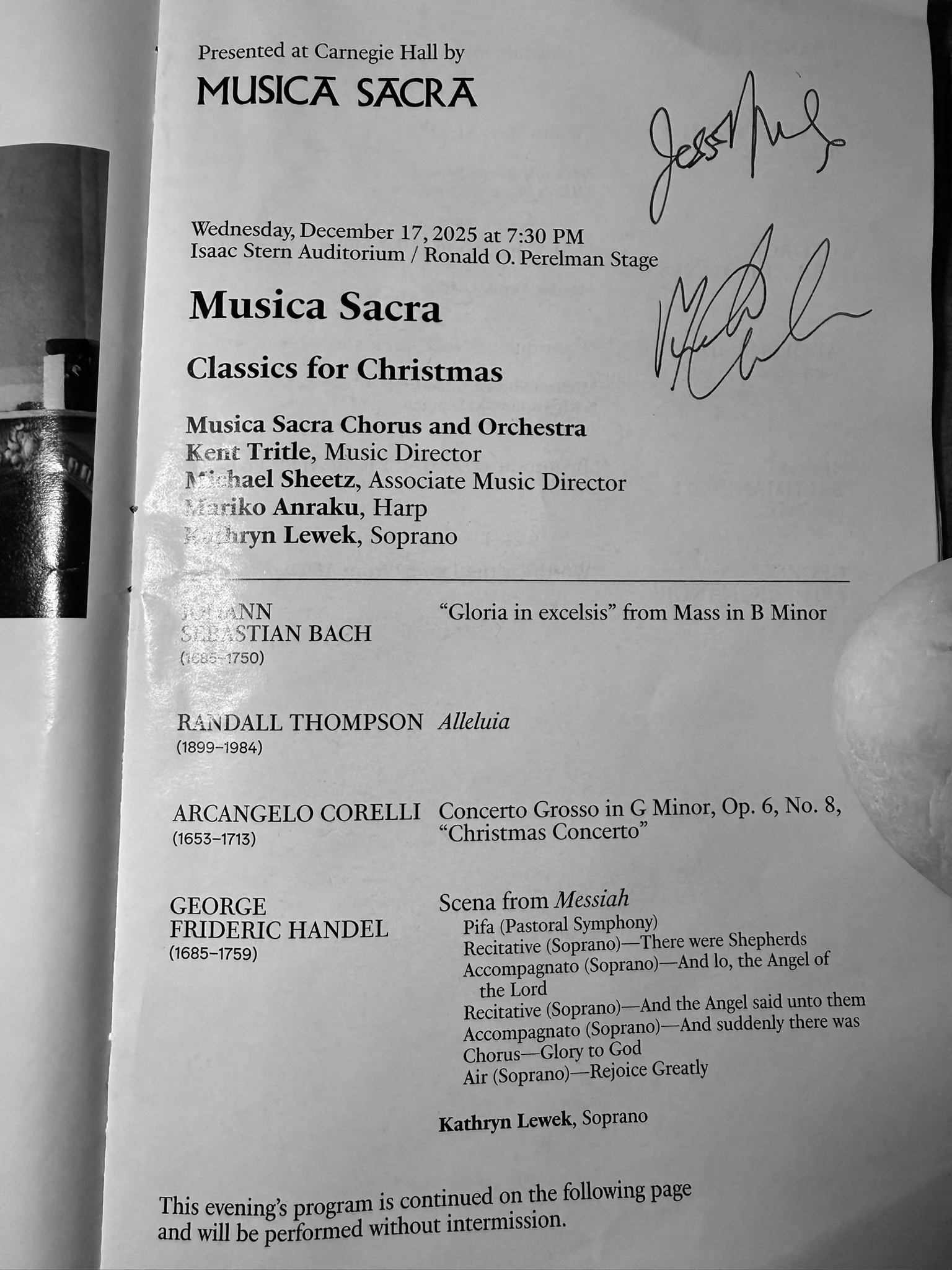

New York’s choral and orchestral ensemble Musica Sacra performed “Classics for Christmas” at Carnegie Hall on December 17, 2025. The program featured Christmas-related works by Bach, Thompson, Corelli, and Handel, with soprano Kathryn Lewek and harpist Mariko Anraku as soloists. Highlights included Bach’s Gloria in excelsis Deo, excerpts from Handel’s Messiah, and Rachmaninoff’s Bogoroditse Devo, creating a rich, festive, and deeply moving concert. The performance was led by conductor Kent Tritle.

Read More

Trifonov’s program traced Russian modernism and Romantic expression, opening with Taneyev’s Prelude and Fugue, where he highlighted clarity, restrained lyricism, and transparent counterpoint. Prokofiev’s Visions fugitives revealed fleeting humor and delicacy, while Myaskovsky’s single-movement Sonata conveyed shadow, tension, and virtuosity with precise control. In Schumann’s Sonata, he contrasted Florestan and Eusebius through agile scherzos, lyrical arias, and a spirited finale, uniting improvisatory freedom with poetic depth. Across the program, Trifonov balanced technical mastery, expressive nuance, and psychological insight, illuminating the music’s inner voice and emotional breadth.

Read More

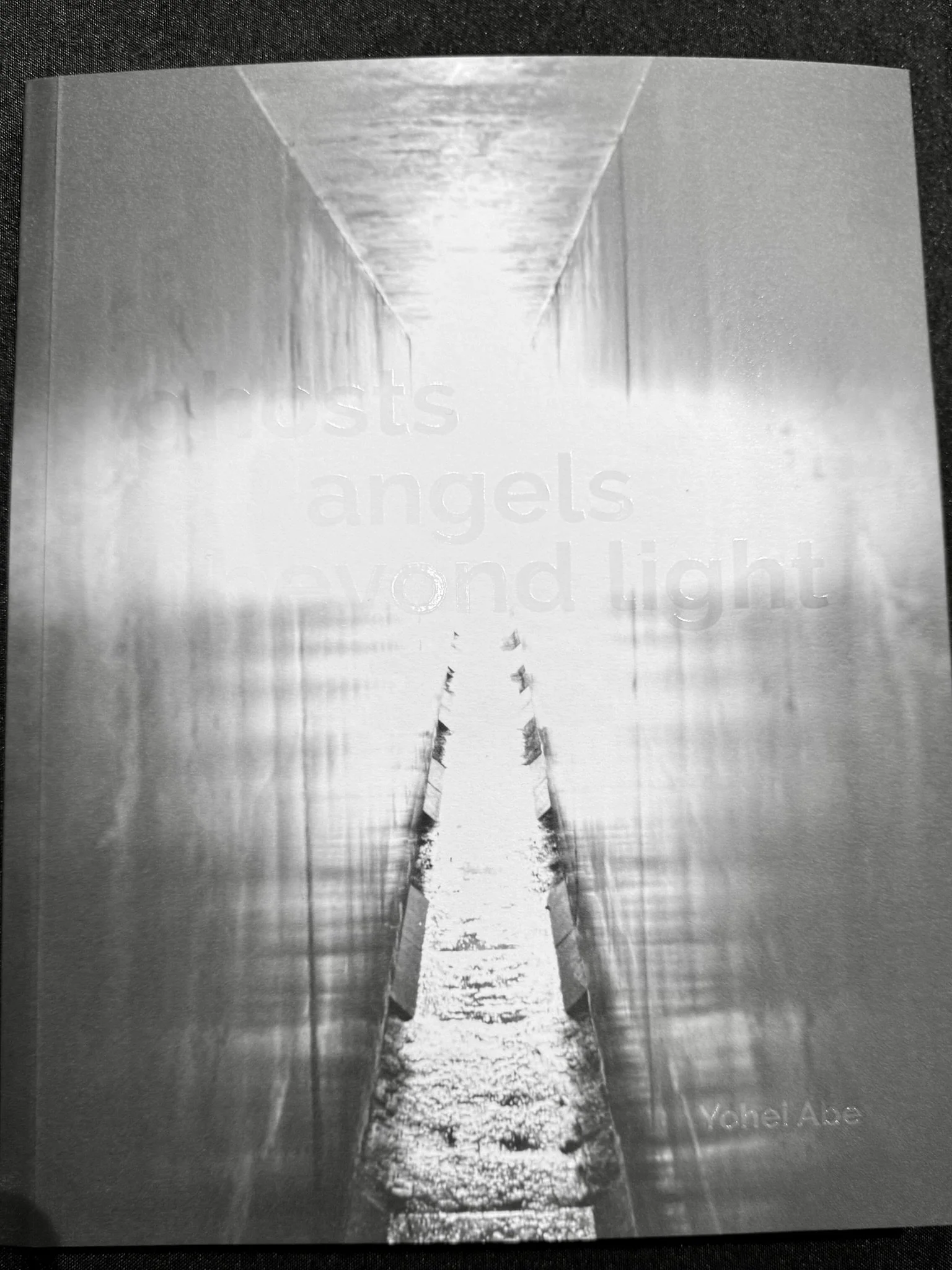

Yohei Abe, a long-time friend of classicasobi and my host at Balse, has released the photobook Ghosts, Angels, Beyond Light. Four years ago, a personal event led him to decide to create this photo book. He had been taking photos all along, but with the decision to publish a photo book, he planned it, and the launch event was held at the Leica Gallery in San Francisco on 12.11.2025, called "Vision to Volume" by Leica.

Read More

The way one sees others determines one’s actions, and repeated actions determine one’s way of being.

This forms a chain of perception → action → existence. How one interprets the world and other people shapes choices and behavior. The same event can provoke completely different responses depending on whether it is perceived as something to trust or something to fear. Through repeated actions, a person’s posture, character, and ultimately “what kind of person they are” take shape. Intentions and ideals matter less than what is actually done; existence is defined by action. One’s way of being is not a matter of personality, but the accumulation of thought and behavior.

Read More

Compared with the Stern Auditorium at Carnegie, Anderson Hall has a longer reverberation. Even 1st row, the sound arrives with delay and swells as it reaches the listener. Because the resonance feels prolonged, the musical shapes can sound somewhat blurred. Some people describe this as a “rich acoustic,” but true sound richness originates from the artists. Acoustics may support that richness, yet this hall demands a different kind of shaping from the musicians. Still, they skillfully adjusted the relationship between their positions on stage and the sounds they produced, and once again unfolded a richly satisfying Brahms.

Read More

Chamber Orchestra of Europe and Yannick Nézet-Séguin's All Brahms at Carnegie Hall on December 9, 2025.

Chamber Orchestra of Europe

Yannick Nézet-Séguin, Conductor

Veronika Eberle, Violin

Jean-Guihen Queyras, Cello

Program

ALL-BRAHMS PROGRAM

Tragic Overture

Double Concerto

Symphony No. 1

Read More

Three Latvian musicians, Gidon Kremer, Giedrė Dirvanauskaitė, and Georgijs Osokins, had a trio recital at Zankel on 12.4.2025

Read More

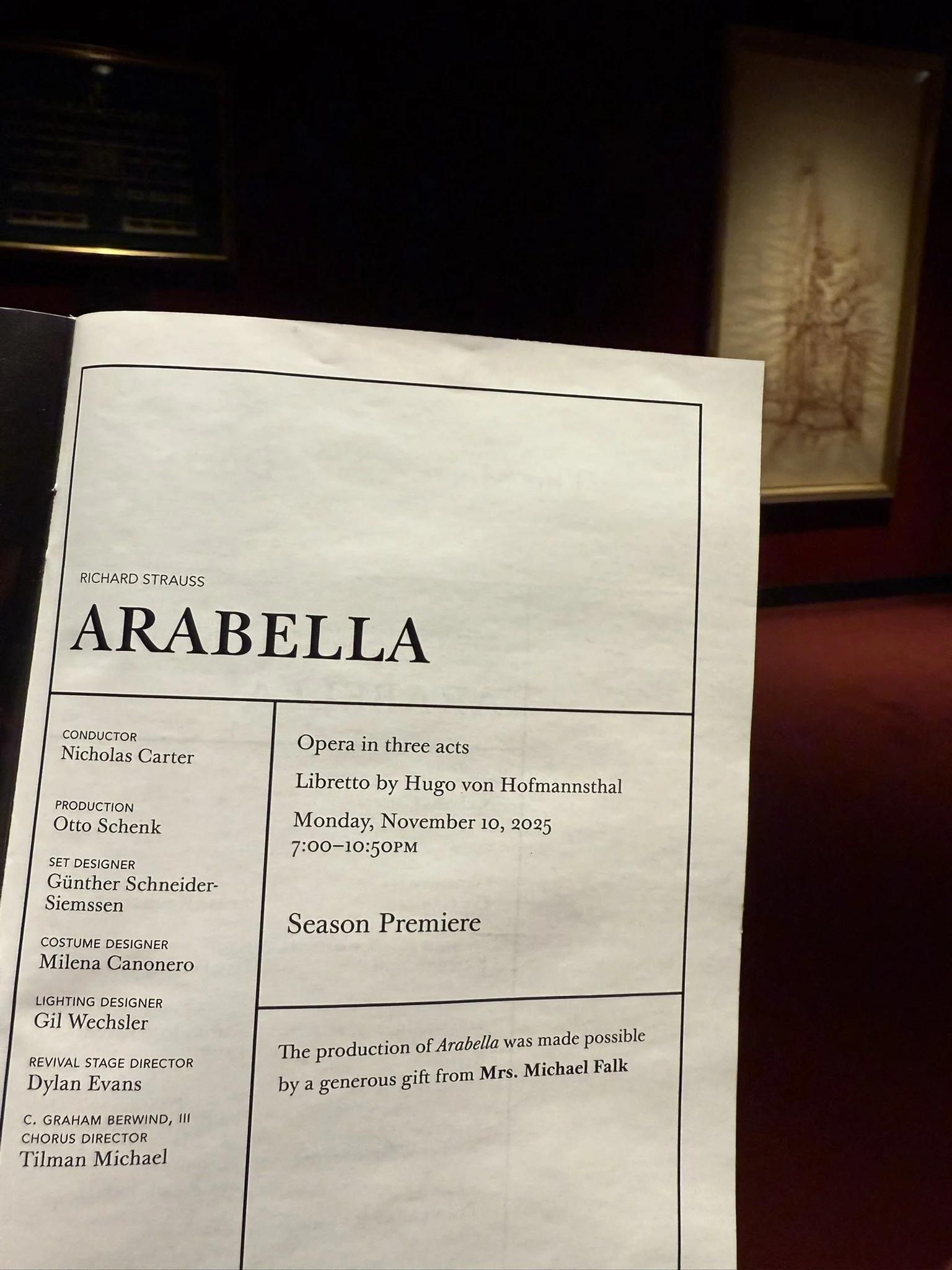

When solo cellist Elena Ariza came to the stage, the orchestra and audience erupted in excitement. After a six-minute introduction, her solo begins, in variations four and five, where she mistakes a kidnapped lady and charges forward, slamming, and then the bass continues. Elena then immerses herself in her thoughts of an imaginary lover. Strauss was singing. It sounded like Waldner's singing in Arabella. She was completely Don Quixote, her bow strokes flawless, her lyrical and passionate singing conveyed directly.

Read More

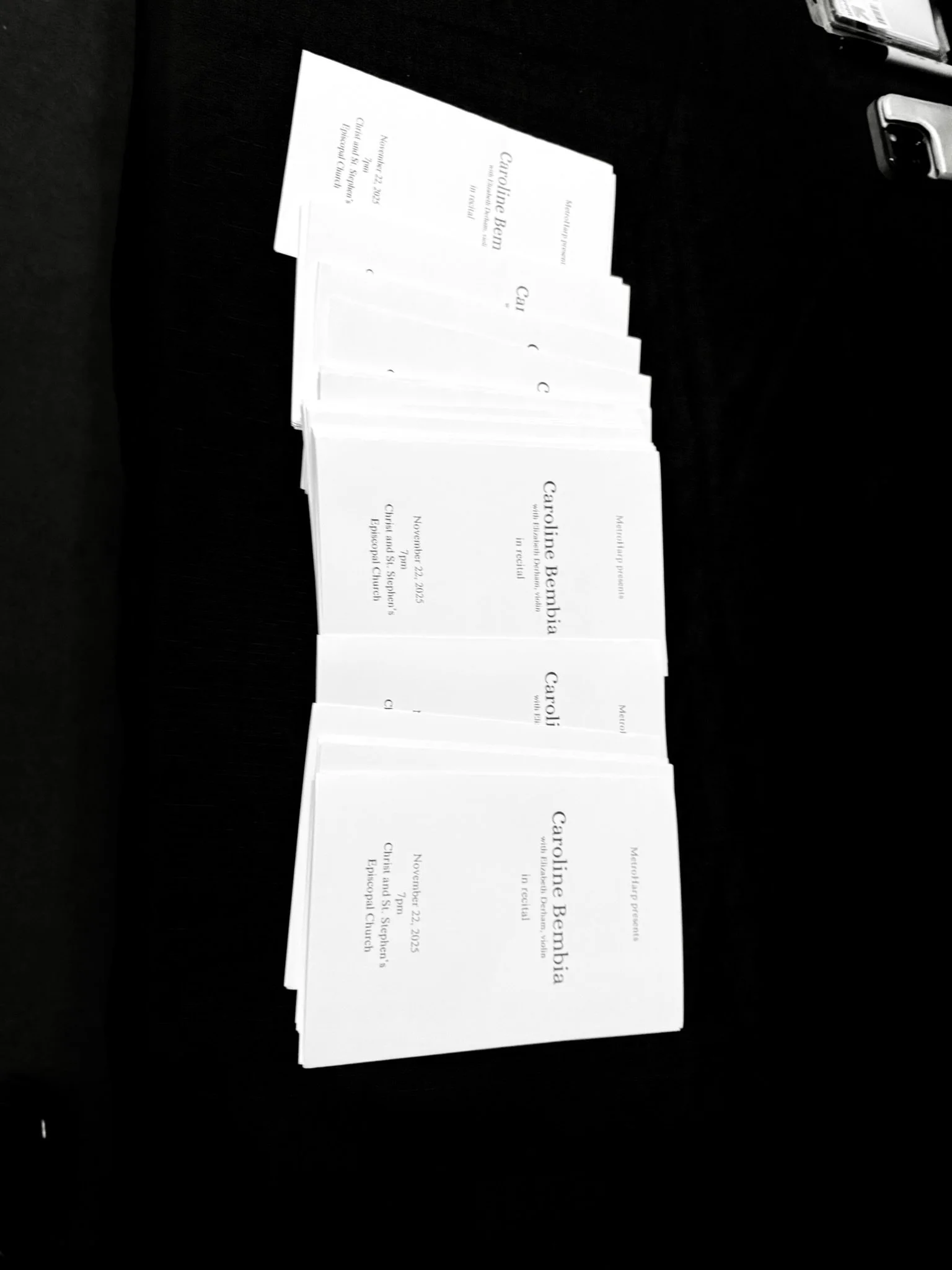

Caroline Bembia, harp in a small church, 11.22.2025 —it was my first time attending a harp recital. Unlike the sharp attack of a piano or the vibration of percussion, her sound simply emerged and spread through the space. Unlike Lincoln Center’s cold precision or the Met’s rich resonance, the natural reverberation of the church walls let me fully appreciate the harp’s unique tone and dynamic range.

Read More

11.21.2025 Musicians From Marlboro at Weill Recital Hall. A chamber music group made up of young musicians associated with the Marlboro Music Festival in the United States. The festival, established in 1951, is known as a place where young and experienced musicians come together to study and perform chamber music. Selected members of the group give concerts both in the U.S. and abroad.

Read More

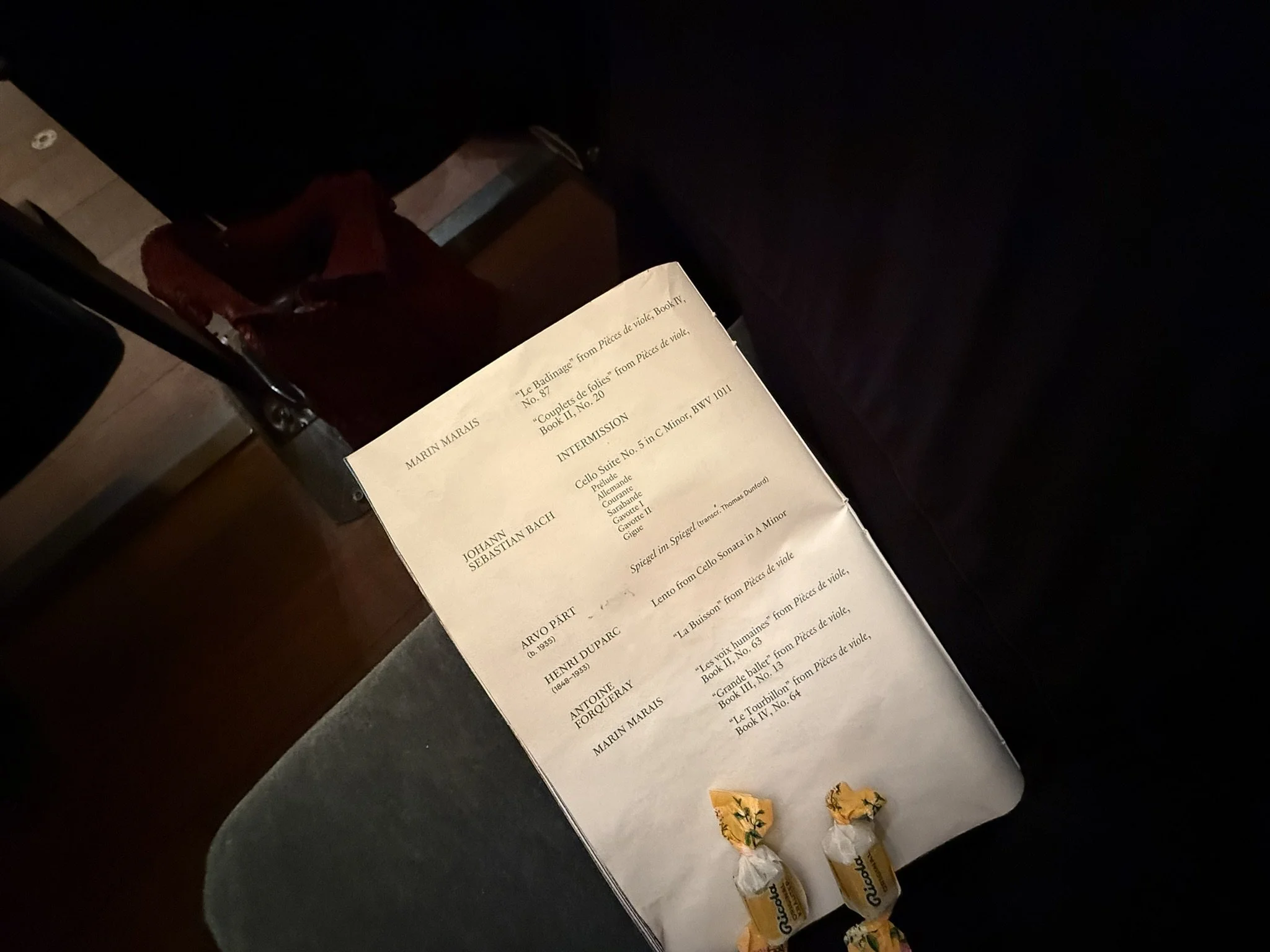

On November 20, 2025, I went to Philadelphia to hear Thomas and Nicolas again. The 600-seat Perelman Theater was acoustically excellent. They began with Marais, and the audience let the lute and cello tones drift naturally. Thomas’s Bach felt bright and singing, while Nicolas’s Gigue in the second half moved me to tears, painting fading landscapes with his baroque bow. Surrounded by modern buildings, I imagined the roofs of an old church. Unlike Carnegie Hall, Philadelphia’s warmth, welcoming people, and audience engagement created a deep emotional experience, revealing scenery and intimacy that made this visit unforgettable.

Read More

César texted me about his recital, so I went. Since I knew him, this is my 1st time seeing his piano. He is a pianist who introduces South American music in the United States. The venue was a music school hall in West Manhattan, surrounded by friends and neighbors, and the concert started at 7:30 p.m.

Read More

The world of Nicolas Altstaedt, Cello and Thomas Dunford, Lute's "viol x cello x lute x Bach x modern."that means all contemporaries, an intimate and stimulating dialogue between the two and the audience. The Bourbon sophistication and Bach. It continues with Pärt and then Marais.

Read More

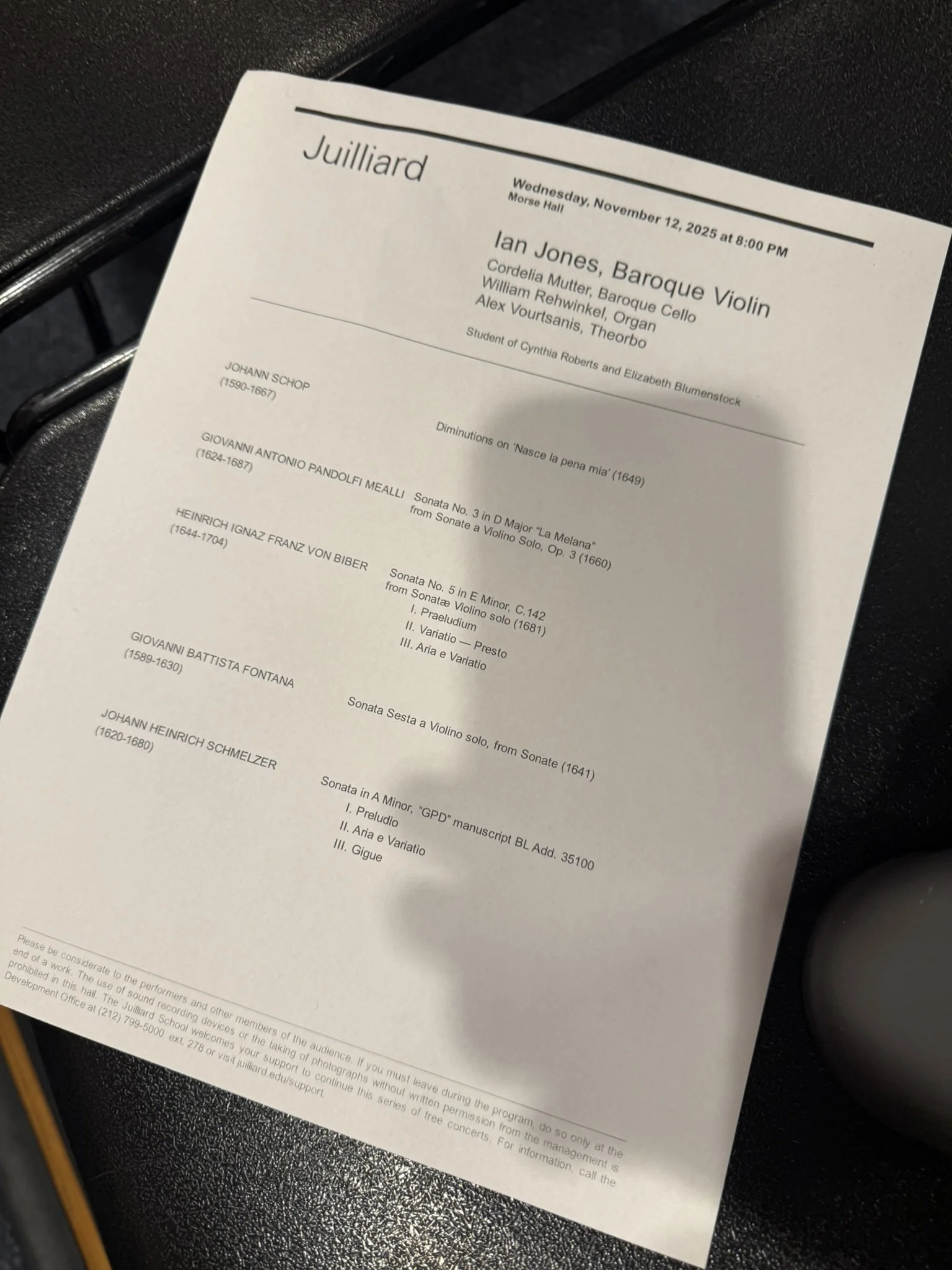

Ian Jones performed Baroque violin at Juilliard’s Morse Hall. Schop’s 1649 Diminutions use intricate variations; Pandolfi Mealli’s La Melana develops motifs with tempo shifts. Biber’s Sonata No. 5 contrasts silence and richness, while Fontana’s and Schmelzer’s works blend fantasia, cantabile, and technical mastery, showing early violin artistry across Europe.

Read More

Dr. Strauss's Arabella, which premiered in 1933, started its rebirth at the Met Opera on 11.10.2025. I love it the first time. The excitement and thrill of seeing the work I had been looking forward to for the first time are still fresh, even 11 years later. It's fun to see the completed Maestro vs. Met. It's also fun to see the highly anticipated new work. But the best part is being reunited with the best friends. It’s moving to see Maestro Nicholas Carter (Hamlet and Britten) with his whole body, sending life into Strauss’s music—urging the mighty Met Opera Orchestra, led by the concertmaster, Benjamin Bowman, to sing out and come alive.

Read More

Christian Măcelaru and the Orchestre National de France at Carnegie Hall on 11.9.2025. The program began with Elsa Barraine’s Symphony No. 2, Voïna (War), composed in 1938, just before the outbreak of World War II. Barraine’s work captivates with its modern French transparency condensed into a stable structure.

Read More

Handel’s oratorio Jephtha (1751) was performed by Juilliard415, Juilliard School’s period-instrument ensemble, on November 8, 2025, at Alice Tully Hall. This, his final oratorio, featured accompaniments to the arias that were varied and richly textured. The vocal ensemble consisted of five singers, ranging from soprano to bass, and the orchestra was full and vibrant. Even the basso continuo accompanying the recitatives was luxurious.

Read More